Улитка Фудзи

Улитка Фудзи

Тихо-тихо ползи, улитка,

По склону Фудзи, вверх

До самых высот.

Коболси Исса

Хайку. Япония. XVIII век

СПРАВКА

Виноградная улитка (Helix pomatia) — наземный брюхоногий моллюск. Обитает в зарослях кустарника, на светлых лесных опушках, в садах, парках. Улитка бодрствует с весны до холодов, после чего зарывается в почву на глубину до 30 см и впадает в анабиоз. Улитка может дожить до 20 лет, если не будет съедена хищником. Зарегистрированный рекорд равен 30 годам. Однако в данном случае особь содержалась в домашних условиях.

* * *

— Ты хоть знаешь, Всеволодька, что за образ такой — улитка, ползущая по склону японской горы Фудзияма?

— Улитка — она и в Африке улитка…. Чего ты так переживаешь? Купим тебе в зоомагазине другую улитку. Будешь по утрам кормить ее капустой…

— Улитку Фудзи нельзя купить. Она одна, и ее нельзя вытоптать сапогами. Она ползет и ползет к вершине.

В телефонную трубку я хорошо слышу, как рыдает моя Элька. И далась же ей эта улитка, кем-то растоптанная вчера на газоне у Крымского моста.

Мне жалко мою рыжую бестию, Эльку.

* * *

Лето было невыносимым. Дым от горящих торфяников, который называли по-модному «смог», давил, душил. К тому же жара — практически тропики. Дым спустился даже в метро, и, когда из тоннеля выскакивал поезд в сизых клубах, казалось, что это не реальность, а фильм с апокалиптическим сюжетом.

Да, было то самое душное лето, о котором потом долго вспоминали. Даже те, кто из Москвы попросту предусмотрительно свалил. У меня такой возможности, увы, не было: работа. Арбайтен, как говорит мой друг Поппинс. Но я все равно вспоминаю страшное дымное лето с благодарностью. Потому что именно тогда я впервые понял, что могу жить во сне осмысленной жизнью. И — более того — встречаться там с ней. С Элькой.

Как это было впервые? Я прекрасно помню. Я крутился без сна в своей крошечной квартирке в Жулебине. Квартирка — «однушка», взятая в ипотеку, но все чин чинарем. Полный фарш, как, опять же, говорит Поппинс. Встроенная кухня, теплый пол в ванной, где пол, кстати, черная плитка. И на стенах тоже — черное с золотом. Готичненько так. Раскладной белый кожаный диван, плоская плазма напротив. Кондиционер, он же кондюк. Кондюк от смога не спасает. Только гоняет вонючий воздух. Я подхожу к окну и открываю его настежь. В доме напротив (такая же двадцатичетырехэтажная башня) половина окон — нараспашку. В одном из окон, на шестнадцатом этаже, торчит мужик с голым пузом. Курит. Он смотрит на меня — я тоже голый по пояс, только пузо не такое большое. Мужик машет мне как знакомому. Я понимаю: знак приветствия и союзничества, — мы все в одной большой подводной лодке, куда с нее убежишь. Нас давит невыносимая жара и дым. Мужик не знает: я давно уже мечтаю о том, чтобы умереть. Пусть от дыма, — какая разница, от чего.

Голопузый бросает вниз окурок; я смотрю за траекторией полета. Мне прекрасно видно, что этажом ниже, на пятнадцатом, открытое окно завешено простыней. Я лениво думаю: затянет туда бычок или нет? А то можно будет посмотреть шоу с пожарными. Никогда не вздумайте сказать: «пожарники». Только — пожарные. Для огнеборцев смертельная обида быть названными пожарниками. Ну, это так, к сведению.

Я ложусь на свой белый диван. Кручусь под простыней. Потом — иду принимать душ. Холодный. Помогает совсем ненадолго. Потом — опять кручусь, лягаю простыню. Ложусь на пол. Здесь, кажется, прохладнее…

Забываюсь только под утро. Мне кажется, что я вовсе не сплю. Я как будто встаю и вновь подхожу к открытому окну, и в доме напротив, на шестнадцатом этаже, вместо голопузого мужика вижу мою Эльку. Ее рыжие волосы развеваются. Она смеется — я отчетливо различаю белую полоску зубов. Я понимаю, что это сон, ведь Эльки нет, она погибла год назад. Но я тяну к ней руки и пытаюсь крикнуть ей: «Иди ко мне! Что ты там делаешь, дома у толстяка?» И она поднимается на подоконник, прыгает вниз… и вдруг оказывается у меня в комнате.

— Что ты мне говорил? Я не слышу.

А я не могу ничего ответить. От дыма я кашляю, задыхаюсь. Она легко убирает с лица рыжие пряди и говорит:

— Я почитаю тебе свои новые стихи.

И начинает декламировать: «На лодке одиночества я уплываю навсегда. И рядом нету общества — но это не беда. Осознавать не хочется, что больше не вернусь…»

Это не ее стихи. Списала, обманщица. Списала у меня. Когда-то, в детстве, я написал стихотворение. Все говорили, что неплохо получилось.

Откуда она узнала мои стихи?! И надо же — выучила наизусть…

Я счастлив еще и потому, что Элька снова рядом.

Хоть и знаю, что это просто сон, но я заставляю себя оставаться в таком вот потустороннем состоянии. Я заставляю себя не проснуться. И потом я вспоминаю, как тянул к Эльке руки из окна. И руки — слушались. В отличие от голоса… Один хрип да кашель…

И я вновь заставляю свои сонные руки подняться и прикоснуться к ней. И коснуться ее волос. Как я скучаю по ее рыжим волосам-пружинкам. Я могу поклясться, что чувствую их. Они невесомые и пушистые. «Не уходи… Элька…» — хочу сказать, но опять проклятый дым! Я просыпаюсь.

Во рту сухо и горько.

А руки у меня — подняты, потому что только что я гладил мою Эльку по непокорным волосам. Она была здесь.

Сердце мое колотится, а подушка мокрая от слез.

И в окно бьет солнечный свет.

Лето, светает рано.

Шесть часов.

Пора вставать.

* * *

Я проснулся с колотящимся сердцем.

Я видел ее — Эльку — как живую. Да нет, она и была живая! Я не мог ошибиться.

И даже моя подушка чуть слышно пахла мимозой. Ее любимые духи…

* * *

Так в моей жизни появились осознанные сновидения. Да, услужливый Интернет подсказал мне, что многие уходят в параллельную реальность. Учатся управлять своим телом во сне. Совершают головокружительные полеты, встречаются с теми, кого уже нет на Земле. Объедаются самой вкусной и разно-образной едой. Путешествуют не только по всему земному шару, но даже и в других галактиках. В сети их называют попросту О.С.

Тема показалась интересной.

Как-то получилось само собой, что я стал называть необычное явление «осознанкой». Так было проще и короче, не отдавало псевдонаучностью. Наверное, мой термин возник от другого словечка, которое одно время было полузабыто в городе моего детства Торжке. Может быть, «варёнка»? Или — «продлёнка»? Я вспоминал и вспомнил. В 90-х годах уже прошлого (увы!) века молодежь уходила в бандиты. Назывались ОПГ — организованная преступная группировка. Тогда и появились, и стали популярными среди подростков новые понятия — «зона», «париться на киче», «откинуться». И еще — «уйти в несознанку». Уходили в несознанку заматеревшие уголовники, бандиты и просто «реальные» пацаны из Торжка. Они не признавались в преступлениях, путали следователей и с гордостью, как герои, отправлялись на тюремные нары. Они еще не знали, что из «несознанки» нет возврата.

Я сразу подумал, что «осознанка» — это цивилизованней и благороднее. Это гораздо лучше, чем «тянуть срок» и вернуться в родной городок с синими наколками. В Торжке матерых уголовников называли «синенькими». И, конечно, я знал — из осознанки можно всегда вернуться. Неужели я ошибался?

Я решил овладеть этим искусством — осознанными сновидениями. Потому что мне нужно было видеть Эльку. Впрочем, у каждого из тех, кто начинает жить параллельной жизнью — во сне, — есть свои причины для того, чтобы так делать…

На одном дыхании я прочитал «Искусство сновидений» Кастанеды и главного практикующего гуру Стивена Лабержа. Лаберж, можно сказать, основоположник научного подхода к осознанным сновидениям. Я и предположить не мог, что книга «Практика осознанных сновидений» так популярна…

Куча сайтов, которая предлагала узнать, насколько глубока кроличья нора. Люди, предлагающие взломать матрицу мироздания, стереть стереотипы мышления…

Итак, что же такое осознанное сновидение? Во-первых, сон, в котором человек знает точно, что он спит в своей постели. И, тем не менее, он строит в своем воображении удивительный мир, порой мир сновидений даже реальнее обыкновенного. Мысли материализуются мгновенно — и ты можешь, по своему желанию, поменять, например, цвет неба. Или полететь. Проходить сквозь стены, нарисовать вокруг себя другой пейзаж.

Говорят — многие великие люди активно использовали для своих достижений практику осознанных сновидений… Менделеев «увидел» там свою Периодическую таблицу. Многие сочиняют во сне свои лучшие мелодии — тут на память приходит Бетховен. Большинство художников-сюрреалистов черпают темы для своих картин в сновидениях. Да и я вспомнил, как мне — еще в школе — пришло в голову очень неплохое стихотворение. То самое, что читала мне Элька.

Я помню его до сих пор — написанное корявым детским почерком, оно торчит за стеклом в серванте у моей мамы… Она и рисунки мои хранит. Кажется, рисунки у меня получались лучше.

На лодке одиночества

Я уплываю навсегда,

И рядом нету общества —

И это не беда.

Осознавать не хочется,

Что больше не вернусь,

А океан соленый мой

На вкус как моя грусть.

И веслами уверенно

Вперед себя толкал,

А океан мой медленно,

Тихонько остывал.

И знаю я отчетливо:

У каждого он свой

Свой океан бессмысленный

Соленый и пустой.

На лодке одиночества

Уплыл я навсегда,

А рядом лишь холодная

Соленая вода1.

Откуда строчки взялись? Я никогда не сочинял стихов. Но помню, как пошел первый снег, я перед сном смотрел на него из окна. Было очень тихо, очень торжественно. Во дворе бегала дворняжка по кличке Лайка. Она подпрыгивала, глупая, ловила зубами «белых мух»… Заснул я довольно поздно, а под утро проснулся с колотящимся сердцем. В подсознании у меня сложилось стихотворение… Я вскочил и быстро записал его: утром хотел показать родителям… А потом снова лег и заснул так крепко и сладко, как спал разве что в младенчестве. Утром мама разбудила меня в школу. Просыпаться не хотелось, в постели было так тепло и уютно…

На столе белел листок бумаги. Я увидел его и вспомнил, что написал ночью стихотворение, — мое первое стихотворение! Прочитал его и был удивлен, поражен. Откуда взялось? Как будто кто-то надиктовал.

Больше стихи мне не снились, хоть я и ждал.

Кто из нас в детстве не летал во сне? Полеты казались естественными и прекрасными. Родители говорили: ты растешь. Я вырос и перестал летать. А может быть, просто перестал запоминать свои сны.

И вот — сон наяву, Элька в моих объятиях. Рыжий огонь волос, бархатная щека, изящное запястье.

Я готов отдать что угодно ради того, чтобы вновь тебя увидеть, Элька.

* * *

В Сети я познакомился с одним человеком. Его звали Сокол, он был продвинутым в мире осознанных сновидений.

Он научил меня, как, потренировавшись, можно попадать в осознанный параллельный мир.

Во-первых, надо ложиться вечером — и спокойно спать. Это важно, потому что организм должен быть отдохнувшим и готовым к путешествию.

Во-вторых, надо поставить будильник за два-три часа до времени обыкновенного пробуждения. Для меня — шесть часов утра. В восемь встаю на работу, когда у меня утренняя смена. Клиника открывается в десять, я прихожу пораньше… Впрочем, не важно.

В-третьих — проснувшись в шесть утра, надо быстро умыться холодной водой, чтобы взбодриться. Потом лечь на правый бок и глубоко и быстро дышать где-то с минуту без пауз между вдохом и выдохом. Умывание взбудоражит сознание, а тело остается расслабленным и мозг работает в режиме сновидения. Перенасыщение мозга кислородом возбуждает сознание, а спящее тело тянет обратно в сон; надо засыпать спокойно, думая о том, что проснетесь вы в осознанном сновидении. Как будто медленно-медленно вы ползете вверх по склону.

Да, ползти трудно, но зато на вершине вас ожидает много света!

Минут через пять, скорее всего, я неожиданно обнаружу себя во сне. В осознанном сне…

Сокол объяснял мне, что новичку довольно трудно понять — в реальности он находится или спит? Для этого, советовал Сокол, надо пользоваться простейшим способом Карлоса Кастанеды. Рассматривать свои руки. Если ты в мире снов, то руки могут, например, обрасти дополнительными пальцами или видоизмениться до клешней; ощутить свои руки в осознанном сновидении — это очень важно. Еще один совет от Кастанеды — попробовать дотронуться кончиком языка до своего нёба. Во сне может показаться, что нет ни языка, ни нёба, но это как раз и есть главное доказательство, что всё идет как надо.

— Попробуй прочитать любой текст больше одного раза. В реальном мире содержание текста не меняется на второе прочтение; в сновидении же текст расплывается, слова причудливым образом меняются. Посмотри на часы, если они, конечно, есть. О, в сновидении стрелки могут крутиться в обратном направлении, менять месторасположение, а что вытворяют электронные часы — не поддается описанию! — Сокол поставил много хохочущих смайликов, и я понял, что с электронными часами у него связана какая-то своя, особая история…

— Если ты убедился, что находишься в О.С. — главное, не волнуйся! Потому что можешь быть мгновенно выброшен в суровую реальность. Успокойся. Попробуй изменить цвет неба… Соверши свой первый затяжной прыжок. Не бойся. Даже если ты летишь вниз с горы и вот-вот разобьешься, просто представь себя резиновым шариком. Ты ударяешься о землю и легко отталкиваешься. Взлетаешь до облаков… Погляди — у тебя крылья! Лети вперед, навстречу своей новой жизни.

Поэтому я — Сокол, — закончил скромно мой наставник. — Потому что, когда первый раз я полетел, я представил себя птицей, вольной и свободной.

А, и еще — важно. Записывай, дружище, свои сновидения! Заведи специальный дневник. Зарисовывай план местности, где ты находишься. Часто наше подсознание приводит нас в одни и те же места. Тебе будет проще ориентироваться в твоем собственном мире. Ведь, когда мы просыпаемся, мы почти ничего не помним, — увы. Ну, может, ощущение полета? Так что записывай и учись запоминать. Теперь это твой мир.

Так я стал записывать свои сны.

ОСОЗНАНКА ПЕРВАЯ

Трава

Проснулся по будильнику в 6.00. Как говорил Сокол, умылся, открыл широко окно. К утру становится попрохладнее, днем жара невыносимая. Перед тем как снова заснуть, представлял Эльку на мотоцикле. Ко-гда проснулся, посмотрел, как учит Кастанеда, на свои руки, ничего особенного, потом хотел встать, но оказалось, что я не в своей комнате. Мой белый кожаный диван стоит на обочине пыльной сельской дороги. Я попробовал языком коснуться нёба и не почувствовал языка. Я понял, что нахожусь в О.С. Опустил ноги с дивана, там вместо ворса ковра, который обычно ощущаю, оказалась трава в росе. Трава яркая, изумрудная. Я вспомнил, что могу переключать краски. Попробовал переключить, хотел сделать траву розовой. Вместо этого вдруг все стало серым, потом бесцветным, стало бледнеть, растворяться. Сердце заколотилось, страшно заболела голова, и я открыл глаза. В лицо бил солнечный свет, за окном начинался обычный рабочий день. Во рту пересохло. Я смог оказаться в том мире, откуда приходила ко мне Элька. Это значит, что когда-нибудь мы еще встретимся.

Помимо записи сна я решил сделать рисунок, как советовал Сокол. Поскольку никакой географии во сне не было, я просто нарисовал открытое окно, мой белый диван и траву изумрудного цвета.

Рисунок перед вами.

* * *

— Котик! Как ты? Я скучаю! — Нежный голос, ласковый и тихий. Это Маруся. Моя невеста.

Как рассказать про Марусю? Ну, представьте себе нежно-розовую блондинку с локонами. Такая хорошенькая Барби. Чистое-чистое лицо, без капли косметики. Разве что может блеском для губ чуть-чуть мазнуть. Ясные голубые глаза. Да, вот, пожалуй, подходящее слово. Она — ясная.

В школе была отличница, но не из тех, кто ослепляет талантами. Маруся просто очень усидчивая, правильная. Почерк круглый, ровный. К тому же Маруся из обеспеченной и хорошей семьи.

Я обожаю Марусю. Но, если она исчезнет вдруг из моей жизни, я не умру. Хотя — если бы мне сказали: отдай жизнь за Марусю! — я без раздумий отдам. Такой вот парадокс.

Кстати, он встречается значительно чаще, чем можно предположить.

Мы познакомились с Марусей полгода назад. Она пришла ко мне на прием — показывать свои зубки. Ведь я — стоматолог. Ортодонт. Мои друзья зовут меня «Севка — Клык».

Элька называла меня «Всеволодька».

Так вот, Маруся пришла ко мне с мамой. У правильной Маруси образовался недостаток: полезли зубы мудрости, и ровные, белые зубки чуть-чуть покривились. Непорядок! Маруся была почти в истерике, потому что у нее все должно было быть правильно. Идеально…

Я должен был поправить ей улыбку. Довести до совершенства. Ну, и довел. Долго ли — умеючи?

«Умеючи — долго!» — всегда отвечала двусмысленно Элька.

* * *

ОСОЗНАНКА ВТОРАЯ

Бузина и попугаи

Не буду описывать процесс погружения. Он всегда одинаков: будильник на шесть утра, холодная вода, дыхательные упражнения. Снова та же дорога. В этот раз смотрел на свои руки. Не мог сосчитать, сколько на них пальцев, — ура, получилось. Побоялся переключать цвет травы, потому что меня снова может выбросить из О.С. Пошел по дороге прямо. По краям кусты бузины. Ягоды голубые, красные, белые. Их клюют попугаи. Я хочу схватить попугая, он уворачивается, взлетает, и я тянусь за ним и лечу над кустами. Что со мной? Мои ноги не двигаются, и руки тоже, я не лечу, как Супермен или как птица, просто я поднялся вверх и завис. Это страшно, я же сейчас сорвусь, чертов попугай, все из-за него. Падаю плашмя прямо в кусты, лечу сквозь них, ломаются с хрустом ветки, а может быть, мои кости, кажется, я громко кричу, но ничего не слышно. Удар о землю. Просыпаюсь.

Бузину и попугаев я тут же попытался зарисовать. Посмотрите рисунок.

* * *

Наверное, надо рассказать, как я стал стоматологом. «Зубной феей» — как говорит мой друг Поппинс.

И я, и Поппинс — из славного города Торжок. Городок маленький и красивый, но совершенно маргинальный. Был он таким не всегда. Когда-то лежал на перепутье торговых путей и был богатым. В Торжке строились монастыри и церкви. Останавливался Пушкин — ел пожарские котлеты, о чем оставил бод-рое стихотворение: «…у Пожарского в Торжке… Жареных котлет отведай — и отправься налегке!»

С тех самых пор Торжок еще и пушкинское место. Вот иногда так задумаешься: ай да Пушкин, ай да сукин сын! Скольких людей на Руси обеспечил он работой. Экскурсоводы и пушкиноведы, писатели и учителя, музейные работники и художники-оформители. Книгоиздатели. Редакторы… Молодец, Пушкин. Только за это все мы должны его любить и почитать.

Под Торжком, в деревне Прутня, — могила Анны Керн, той самой, которой посвящено «Я помню чудное мгновенье…». Вот и торжокцы. Сейчас от всей былой славы и осталось только — фабрика золото-швей да Пушкин. И называют Торжок проклятым городом. Говорят — если попадешь сюда, то тридцать лет будешь жить.

И даже такое придумали: многочисленные церкви, построенные в Торжке, оттого, что люди, «завязшие» в городке, хотели отсюда вырваться. Скостить срок, так сказать. Вот и пытались отмолиться, откупиться. Из Торжка свалить.

Свалить удавалось на зону. То есть уйти в несознанку. Криминальные бригады рождались, как поганки после дождя. То ли климат тогда такой был в нашем городе — затхлый и сырой, то ли безвременье и беспутье толкали молодежь в банды. Позже 90-е годы назовут «ревущими». Заточки в подворотнях, драки на рынках, контрольные выстрелы в голову… Пушкинский тихий городок превращался в сплошную разборку. Так тогда называли кровавые споры между группировками.

Разве не предчувствием были мои детские стихи? «На лодке одиночества уплыл я навсегда…»

Правда, в восьмидесятые годы, о которых я хочу рассказать, Торжок еще не был мрачным и криминальным, а, напротив, зеленым и радостным. Высокие липы и дубы, и наша средняя школа номер пять — бывший помещичий двухэтажный дом. В классных комнатах кое-где на потолках даже лепнина. В саду, перед школой, яблони и вишни; в мае — буйно цветущая сирень. И белая, и лиловая. Учителя вдумчивые, мудрые. Сейчас школьники все больше склонны к учителям относиться скептически; а у нас было не так.

У нас, во-первых, директор был настоящий крутой мужик, Андрей Терентьич. Мы звали его попросту Терентьич. Терентьич устраивал весной и осенью по пятницам, после уроков, совместные спевки: все ученики выходили на улицу после уроков. Рассаживались прямо на траве. Терентьич — на деревянной скамеечке. Доставал баян и играл. А мы все — хором пели. Не только романсы или там блатняк. И современные песни тоже. Даже репертуар из «Ласкового мая» присутствовал.

К Терентьичу можно было по-простому зайти и посоветоваться о своем, пацанячьем. К нему я и завалился в восьмом классе вместе с Поппинсом. Чтобы обсудить — что дальше? Куда идти. Надо было определяться. Делать выбор будущего.

Я хотел в художники. Поппинс — в актеры. Но Терентьич посмеялся над нами. Сказал: надо работу выбирать стабильную! Чтобы — на всю жизнь быть обеспеченным. А художник, писатель, актер — когда заработает?! Когда станет знаменитым. Надо — кусок хлеба.

А какой именно кусок хлеба? Ну, например, медицина. Или — автослесарное дело. Бухгалтерия. Ну, это скорее для девчонок. Короче, мужики, думайте.

И, конечно, надо ехать в Москву. Как у Чехова: «В Москву! В Москву!»

Ну, про Москву мы с Поппинсом и сами знали. Не дураки. Вся перспектива в Москве.

С шестого класса мечтали вырваться из пушкинского городка Торжок. Потому что в шестом классе случились события судьбоносные. Наш класс вывезли впервые на экскурсию в Москву. И Поппинс стал Поппинсом.

До этого он звался Женькой Дмитроченко. Моим лучшим дружком, с которым мы с первого класса — за одной партой. Плечом к плечу, как говорится.

На ноябрьские каникулы пришла наша классная Марта Сергеевна и спросила: кто хочет поехать в Москву? На экскурсию и в театр! На спектакль «Мэри Поппинс». Мы все хором заорали: «Я!!» Все хотели в Москву, все хотели в театр.

Нас было в классе пятнадцать. А билетов — только семь. Поэтому решили поощрить тех, кто хорошо учится. Мне поэтому сразу дали билет: я был почти отличник. А Женька, увы, учился плохо. Хотя и был шустрым и деловым. Но безалаберным. «Умная у тебя голова, Женька. Жалко, дураку досталась» — говорила Женькина бабушка. И была, безусловно, права.

Поэтому Женьке Москва на осенние каникулы не светила. И он ужасно расстроился. Просто до невозможности. Каждый день, на протяжении недели, подходил он после уроков к Марте Сергеевне и ныл: «Мартасергевна, ну я же тоже хочу на «Поппинс»… Мартасергевна! «Поппинс»!»

Вымотал ей всю душу.

В итоге одна девчонка, Танька Кузовлева, счастливая обладательница билета в театр, заболела перед самыми каникулами ангиной и в Москву не поехала.

А свой билет отдала Женьке. Сказала:

— Возьми, «Поппинс».

Так Женька обрел прозвище на всю оставшуюся жизнь.

А каникулы удались! Москва нас перепахала. Это была удивительная поездка. Хоть погода была хмурая, дождливая. Все равно — Москва впечатлила. Огромные дома, подземные дворцы метрополитена, пестрые толпы народа… Красная площадь с волшебным узорочьем куполов Василия Блаженного. Спящий вечным сном Ильич в мавзолее. Мороженка в вазочках в кафе «Лакомка». Женька потом заболел театром. Хотя спектакль «Мэри Поппинс», откровенно говоря, был слабоватым…

По дороге домой мы с Женькой, уже переименованным в Поппинса, договорились: после школы — только в Москву!

А к восьмому классу, после разговора с Терентьичем, решили выбирать себе жизненный путь.

И тут меня повело, скажу так, Провидение.

Сначала Провидение выглядело как несчастье. Дело в том, что был я парнем симпатичным. А вот зубки подкачали. Один верхний клык не уместился: торчал, как вампирский. Поэтому и прозвище мне дали: Клык. Севка Клык. Я вступил в тот возраст, когда ужасно хотелось нравиться девочкам. Поппинс уже имел постоянную подружку — ту самую Таньку Кузовлеву, которая когда-то пожертвовала ему свою московскую поездку. У Таньки буйно бугрились груди. Танька бутонизировала… — как однажды сказала про нее Марта Сергеевна, задумчиво глядя в окно на цветущую рядом со школой сирень. Танька надевала втихаря сестринские туфли на толстых каблуках и мазала губы яркой помадой. Поппинс с Танькой вечерами подолгу сидели на скамейке и хихикали. В Торжке говорили: «Они гуляют».

Мне гулять было не с кем, хотя я и писал в стол нелепые стихи о любви и рисовал профиль тургеневской девушки.

В амурных делах мне мешал проклятый клык. Сейчас-то я понимаю, что и горбун, и лопоухий, и отъявленный жирдяй может быть достойным любви и даже слыть плейбоем. Главное, уметь себя преподнести. Но тогда я этого не понимал. Думал: всему виной не на месте вылезший зуб…

О своих страданиях я поведал зубной врачихе, имени которой память моя не сохранила.

Раз в год к нам в школу привозили перевозное стоматологическое кресло с полным набором пыточных инструментов: какими-то щипцами, сверлами и, главное, страшной бормашиной. Как мы боялись этих плановых осмотров! Главный мачо нашего класса, Шубин, даже падал в обморок, как кисейная барышня, перед дверью медицинского кабинета…

Сейчас в это трудно поверить, но было именно так. Зубной врач со своим инвентарем приезжал из Твери. И избежать осмотра было невозможно: с уроков нас под конвоем, по списку, по пять человек отправляли показывать зубы. Бедняга Шубин — он был в самом конце списка, поэтому «ожидание смерти», которое, как известно, хуже самой смерти, для него растягивалось на целых шесть уроков.

Мне, можно сказать, повезло. Кариеса у меня толстая уверенная врачиха в маленькой белой шапочке на макушке не увидела. Слезая со стоматологического кресла, не чуя под собой ног от счастья, я решил, на радостях, поддержать с ней разговор. И сказал:

— А вот у меня зуб какой-то вырос… Не на месте. Что можно сделать?

Врачиха оторвалась от заполнения карты. Волевым движением вернула меня в кресло и придирчиво осмотрела зубы по новой. Потом сказала:

— Ну, пластинку ставить поздновато… Давай-ка удалю!

Я заблеял: не надо, может, как-то сам встанет на место…

Моя воля была парализована этой громадной женщиной с мощными, накачанными руками. Даже сейчас я помню, что руки эти были покрыты маленькими рыжими волосками…

— Потом еще спасибо скажешь! — строго сказала она. И добавила: — Не будь тютей!

Взяла огромные клещи. Я зажмурился…

Может быть, я даже упал в обморок, как мачо Шубин. Очнулся от того, что зуб бряцнул о металлическую тарелочку.

Врачиха ловко вставила мне в рот ватку.

— Все! Улыбка будет голливудская! Иди, засранец.

Я слез с кресла и на дрожащих ногах вышел за дверь.

Без вампирского клыка.

Улыбка получилась немножко асимметричной, но это только для тех, кто понимает. А так — ровные зубы. И никакой брекет-системы, о которой тогда не подозревали не только в городе Торжок, но и в самой Москве.

Через неделю я уже широко улыбался девушкам и даже осмеливался приглашать их на медляки — медленные танцы.

Это сейчас записные ухажеры говорят: «Нет времени на медленные танцы!» А тогда «медляки» были в моде. И белые танцы — тоже. Белый танец — когда дамы приглашают кавалеров.

Да что там говорить! Я стал другим человеком. Уверенным в себе настолько, что понял: хороший стоматолог может избавить от кучи комплексов.

И я, памятуя совет Терентьича, решил стать стоматологом.

* * *

Решил сегодня изменить методику, потому что Эльку пока все еще не встретил, все больше попугаи и бузина. После того как умылся и сделал дыхательные упражнения, представлял нашу первую встречу с Элькой.

Я вспоминал, как впервые увидел ее.

Это произошло на мой день рождения. Тридцать лет, первый настоящий взрослый юбилей.

Поппинс вывел всю нашу компанию в ресторан.

«Отмечать будем как взрослые мальчики», — так сказал Поппинс.

Он оказался парнем не промах. Предприимчивым. Актером, конечно, не стал. Но обнаружил в себе ту самую жилку, которая оказалась важнее актерства. Важнее фундаментальных наук.

Поппинс сказал: «Смелость города берет».

Он придумал важную вещь. Люди могут перестать покупать вещи. К книгам интерес может упасть до отрицательных значений (в этом Поппинс, кстати, оказался провидцем). И кино, как важнейшее из искусств, может почить в бозе.

Но люди не перестанут есть и не перестанут болеть. Никогда.

У Поппинса было еще интересное высказывание, что люди не перестанут дышать, и это их свойство вообще обещало колоссальные проценты — из продажи чистого воздуха. Но мы, увы, так и не придумали, как научиться продавать воздух…

Свою теорию Поппинс подкрепил практикой. Организовал, взяв на свой страх и риск кредит, крошечный стоматологический кабинет. Где всего-то было два кресла. Я — ортодонт, и Левка Виснадул — терапевт. Левка учился со мной в стоматологической академии. Очкарик, похожий на Знайку. Маленький, плотненький, очень сосредоточенный. Хороший парень! Ему так шла медицинская шапочка.

На себя Поппинс взял организацию процесса. В приемную, на телефон, посадил Таньку Кузовлеву: к тому времени она уже пять лет была его законной супругой.

Короче, поставил дело на поток.

Поппинс проявил немалый креатив, сказав, что стоматологий вокруг масса. Но нет таких, чтобы для народа… Народность, само собой разумеется, заключалась в низких ценах.

— Чтобы, понимаешь, каждая самая простая бабулька могла пойти и со своей пенсии залечить зуб! — витийствовал Поппинс.

Так ведь у бабульки уже и зубов-то нет, возражали ему.

— Ну, значит, вставить зубы. А ее сынок-алкаш — мог бы залечить. А внучок-дебил — исправить прикус, — со значением смотрел на меня Поппинс.

Он умел убеждать, мой старинный и единственный друг Женька. И поэтому мы с Виснадулом два года работали практически только за еду. Но если Левка Виснадул был москвичом и жил с родителями, то мне приходилось снимать квартиру. А поскольку денег катастрофически не хватало, жили мы все вместе. Поппинс с Танькой в комнате, я — на раскладушке на кухне.

Экономили на чем могли. Ели китайскую лапшу — Поппинс называл ее «бомж-пакет». Из культурных мероприятий были только пешие прогулки по городу. Но зато клиника «Народный зуб» (так решил креативный Поппинс назвать нашу стоматологию) постепенно обрастала своей клиентурой.

Потому что цены были на самом деле на порядок ниже, чем везде. А Танька-администратор улыбалась очень по-доброму. И обязательно предлагала клиенту чай-кофе-сахарок. Маркетинговый ход, но люди велись. И в следующий раз приходили опять к нам…

Я и Виснадул работали как проклятые. Не разгибая спины. Но — процесс пошел. И вот уже Поппинс заплатил нам первую достойную зарплату. Мы переехали в новый офис, пахнущий краской после свежего ремонта. На столике в холле стояла белая орхидея. Это был шик…

Я снял отдельную квартиру и наслаждался одиночеством.

Через год рискнул и взял в ипотеку новостройку в Жулебино. Поппинс, кстати, уже был обладателем отдельной «двушки». Глубоко беременная Татьяна обставила ее по последнему слову дизайнерской мысли: на потолке зеркальные плитки, в ванной галогенные светильники.

Поппинс пересел на маленький желтый «Опель» и целыми днями носился по Москве. Он задумал превратить «Народный зуб» в сеть клиник.

Жизнь была полна радужных надежд и реальных перспектив.

На этой позитивной ноте мы и отмечали мое тридцатилетие в клубе «Нирвана» на проспекте Мира. Говорили много тостов: и про меня, и про коммерческую жилку Поппинса, и про Поппинса-младшего, которому исполнился год… Про «Народный зуб» тоже, конечно, говорили с пафосом.

Нализались.

Левка Виснадул уполз в туалет. Его тошнило. Танька бросала на Поппинса яростные взгляды. Дома ждал Поппинс-младший, которого оставили с няней. Материнское сердце рвалось к нему, но женская чуйка останавливала. Поппинса-Женьку в таком состоянии нельзя было оставлять без присмотра.

Потому что глаз у него загорался нездоровым огнем. Поппинс любил женщин, любил производить впечатление. Распушать перья. И его ярко-голубой, какой-то даже сапфирный, парадный пиджак, вкупе с золотистым галстуком, был своего рода павлиний хвост, на который он подсознательно приманивал женские взгляды.

Здоровое тверское начало было в Поппинсе. И Танька об этом знала. Танька, к слову, сильно поправилась после рождения Поппинса-младшего и стала, скажем так, бабёшкой, что само по себе неплохо и естественно. Но Поппинс как-то загрустил. Он хотел видеть рядом с собой молодую и длинноногую. Стильную. Танька, конечно, стильной не была… Но хватки не теряла. Поэтому-то и сидела с нами за столом. Караулила…

Между горячим и десертом (Виснадул уже отбыл в сортир, где звал Ихтиандра, по меткому выражению остряка Поппинса) на маленькой сцене по-явился оркестр. Не очень молодые музыканты, с печатью оппозиционности на помятых лицах, играли знакомые мелодии. Только музыка. Без пения. Это было стильно.

Поэтому, когда вдруг в музыку вплелся женский голос, гул в зале стих. Все повернули головы. И я тоже. Поппинс присвистнул. Возле музыкантов нарисовалась молодая женщина. И без того высокая и худая, из-за каблуков она казалась просто бесконечной… Вернее, ноги ее. В ярко-красных колготках. Свитер еле-еле прикрывал бедра. Рыжая, лохматая, с хрипловатым голосом. Необычен был и восточный разрез глаз. Высокие скулы выдавали то ли иностранку, то ли инопланетянку. На тонких пальцах сверкали массивные перстни.

Я прожил жизнь в трущобах городских,

И добрых слов я не слыхал.

Когда ласкали вы детей своих,

Я есть просил, я умирал…

Совершенно нетипичный для девочки репертуар. К тому же рыжая сильно фальшивила. Эксперименту гостьи из зала в стиле караоке музыканты послушно подыграли. А она была будто девушка в столбе света. Я не мог отвести от певицы взгляда… Просто не мог.

Она закончила песню, закрыла лицо руками и зарыдала. Худенькие плечи вздрагивали.

К ней подошел толстый, солидный дяденька — по виду, бизнесмен. Сунул музыкантам денежку. Увел рыжую за свой столик, бережно, как ребенка.

— Нажралась как собака, — процедила сквозь зубы Танька.

Действительно — как же я не понял — рыжая просто в хлам пьяная. Не меньше нашего Виснадула.

Так я впервые увидел Эльку.

* * *

Интересный переход от бодрствования к сну. Мне хочется рассказать об этом. Мой мозг это стакан чая. Крепкого и горячего чая «Эрл Грей» — я пью только такой. Стакан прозрачный, и я весь сейчас олицетворяю красно-коричневый горячий божественный напиток. Мысленно я выжимаю лимон в этот чай. И он моментально светлеет. Становится золотистым. Сыплю две ложки сахара. Размешиваю маленькой серебряной ложечкой — такая ложечка осталась в Торжке, в доме моих родителей. Я весь — этот крепкий чай. В нем вихрем кружатся сахарные песчинки. И растворяются без остатка.

Аurum potabile. Питьевое золото.

Я же хорошо знаю химию и всегда интересовался самыми необычными химическими явлениями. Вот и аурум потабиле. Когда-то алхимики бились над созданием этого божественного напитка. Считали, что питьевое золото панацея от всех болезней и даже от такого печального явления, как старость. Да и я хотел создать… В старших классах. Когда засыпаю, я думаю, что выпил этот волшебный аурум. Растворяются последние сахарные крошки. И глаза слипаются от сладости — не открыть.

ОСОЗНАНКА ТРЕТЬЯ

Орхидея

Я снова в том ресторанчике на проспекте Мира. Я снова вижу поющую Эльку — лохматую, прелестную. До мельчайших подробностей вижу. И она смотрит прямо на меня, не отрываясь. Она поет мне! Теперь я знаю это точно.

После своей песни Элька не плачет, пряча по-детски лицо в ладошки.

Она подходит к нашему столику и берет меня за руку. Она куда-то меня зовет, и я послушно поднимаюсь и иду вслед за ней. Вроде бы там, за бархатными занавесочками, туалет — там скрылся Виснадул. Но так было в реальности. А во сне все по-другому. Там — моя, уже знакомая, дорога, окруженная кустами бузины. Мокрая трава и коварные попугаи. Я оборачиваюсь на попугая и хочу рассказать Эльке, как в прошлый раз охотился за ним. Но Элька прикладывает палец к губам: «Тссс!» Похоже, она знает, куда идти. Прямо в дупло толстого дерева, похожего на дуб. Я не успеваю удивиться, как же мы туда поместимся, как вдруг вижу, что из дупла ход ведет в коридор… Много-много комнат, как в отеле. Да это и есть отель! А у Эльки в руках ключ. Она подводит меня к двери под номером 63. Открывает дверь, — такие двери, из темно-красного дерева, бывают только в очень дорогих отелях…

Мы заходим внутрь. Посередине, в номере, огромная кровать. На кровати лежит зеленое яблоко, ковер белый, пушистый. На стеклянном столике лиловая орхидея. Я вижу, что орхидея с детским веселым личиком, с глазками. Глазки подмигивают мне. Орхидея-то живая! Как в сказке про Алису. Но не это самое удивительное. Ветер раздувает занавески, тоненькие, газовые. И я ощущаю морской бриз. Да, за занавесками — море! Мы выходим на балкон. Держимся за руки. Элька смеется.

— Видишь — море! Скоро пойдем плавать с тобой. Главное — не обгореть. Сейчас очень сильное солнце.

Элька берет меня за лицо двумя руками. Нежные, узкие ладошки…

— Как я скучаю по тебе! — говорю я.

Элька смеется.

— Тише! — снова прикладывает она палец к губам.

Я понимаю: ага, орхидея в комнате! Не только подглядывает, но еще и подслушивает. Элька обнимает меня, и ее волосы попадают мне в глаза, в нос, в рот. Мне нечем дышать…

Я просыпаюсь один в своей комнате. Подушка снова мокрая от слез.

* * *

— Ты не должен бояться снов. Главная ошибка новичка — он боится быть самим собой. Боится умереть. Пойми, умереть в сновидении — невозможно! Можно только проснуться, — рассказывает мне Сокол.

— Почему многих людей преследуют одинаковые кошмары? Откуда это берется? Например, каждый видел сон про то, как не можешь сдать экзамены. Сон, как за тобой кто-то гонится, а ты не можешь сдвинуться с места. И в осознанных сновидениях есть какие-то магические сюжеты. Например, лифты. Лифт живет в осознанном сновидении своей собственной жизнью — вылетает из шахты вверх. Прямо в открытый космос. Лифт может ехать не только вверх-вниз, но и вправо-влево… Это что-то значит или просто совпадение?

— Можно ответить на этот вопрос только самому…

* * *

Может быть, кому-то кажется странной и даже неприятной профессия зубного врача. «Дантист от радости готов забыть о гадости ротов». Так любит говорить остряк Поппинс, несмотря на то, что на «гадостных ротах» он делает свой прибыльный бизнес.

А мне стоматология кажется не только полезной и важной. Искусство врачевания зубов — вдумайтесь в это словосочетание. Искусство! Каждый человек индивидуален. И зубы у него тоже уникальные. Можно изменить жизнь с помощью красивой улыбки. Как изменила лично мою жизнь суровая врачиха из передвижного кабинета. А казалось — просто выдрала некрасиво торчащий клык. Я не говорю уже про страшные зубные боли, которые могут довести до исступления. В Средние века считалось, что в больном зубе поселялся злобный червь, который точит корни и не дает жить спокойно и радостно. Дантист прижигал зуб каленым железом, лил ядовитую смесь… Понятно, что это не помогало. Как были бы рады и счастливы средневековые люди, если бы им на службу пришли современные технологии! А обезболивание, о котором даже мои ровесники в школьные годы чудесные могли только мечтать! А восстанавливающие пломбы, волшебные виниры, которые способны превратить зубки-гнилушки в голливудскую улыбку!

Есть, конечно, момент эстетики. Не больно приятно копаться во рту у старика, когда зубы у него черные и больные, а половина вообще отсутствует. По-хорошему, зубы должны были бы отрастать, к сорока годам, новые! Так же, как меняются они с молочных на взрослые. На «сливочные», как шутили мы в детстве. А если не чистить на ночь, то будет «пломбир». Шутка с бородой, знаю. Но мне лично до сих пор кажется искрометной.

Так вот. Чтобы избежать ковыряния в зубах старцев, я выбрал себе специализацию ортодонтия. То есть дело имею исключительно с отпрысками обеспеченных родителей, которые хотят, чтобы детка улыбалась, как на рекламе известного шоколада. Зубы один к одному. Такое бывает редко. Поэтому и нужны мои услуги.

Начинается с того, что я прошу сделать рентгеновский снимок. Потом вместе с родителем (как правило, это сильно волнующаяся мама) смотрим снимок. Я ей показываю: вот, как солдаты в строю, стоят зубы. Корни. В глубине притаились зубы мудрости: они еще скажут свое веское слово ближе к двадцати годам…

Предлагаю ставить брекеты. Сейчас дети брекетов не стесняются. Наоборот: гордятся. Брекеты знак того, что они заботятся о своем будущем, конечно, блистательном. Здоровые волосы, ногти, зубы — это пропуск в мир успешных людей.

Это понимают современные дети. Поэтому сидят у меня в кабинете, торжественные и гордые. Брекет-система недешева. Еще дороже время, которое будет потрачено на поездки ко мне, на замены дуг и подклейку брекетов, которые, вот заразы, так любят отваливаться…

Но все сложности преодолимы. В глазах матерей — самоотверженная любовь. Да, они будут ездить со своими чадами. Потому что всё готовы положить на алтарь будущего успеха.

Вот, например, Джулия Робертс. Ее большой, какой-то даже лягушачий рот и кривые зубы были явным признаком того, что она вырастет дурнушкой. Но — попался на ее пути толковый ортодонт, который так же менял дуги и подклеивал брекеты, и Джулия стала «Красоткой» и снялась с Ричардом Гиром, и обрела личное счастье, и заработала большие миллионы.

Кто знает, что было бы с ней сейчас, если бы не тот безымянный врач?!

К чему пассаж о Робертс и о тонкостях моей работы… Я хочу показать, что мне интересно то, чем я занимаюсь.

Чего бы ни говорили злопыхатели вроде Поппинса.

К тому же стоматология приносит неплохой и, главное, стабильный доход.

Потому что зубы к сорока годам не обновляются. По крайней мере, естественным путем. Значит — мы, стоматологи, всегда будем иметь свой кусок хлеба. Вероятно, даже с маслом.

* * *

Маруся мой ангел. Она зовет меня «котик», а я ее — «зайка». Такой вот зверинец. Но это очень мило, очень мимими, как говорит Маруся. Она любит розовый цвет и блестки, хотя и знает по модным журналам, что стилисты не одобряют подобные увлечения.

Маруся часто плачет и много болеет. У нее может заболеть ушко, или животик, или там пальчик. Тогда она ложится под одеяло и страдает.

Мне неприятно видеть, как страдает ангел. Я же не зверь. Я ее утешаю, приношу ей сладкий чай или подогретое молоко. Я сажусь рядом и глажу ее по -голове.

Маруся жалобно вздыхает и говорит:

— Котик, мне так жаль, что я совсем расклеилась… Я буду сильной для тебя. Я поправлюсь.

Как будто у нее неизлечимое заболевание. Циничный медик во мне кричит: гони ее пинками в тренажерный зал! Как бабы в поле рожали? Как терпели партизанки на допросе? Как, в конце концов, моя тетя Шура, простая деревенская женщина, со сломанной ногой готовила похороны своей сестры, моей другой тети — Тамары? Нормально, да? И только потом, когда уже все разошлись, попросила меня отвезти ее в больничку. А перелом, между прочим, оказался открытым…

А тут — ванильные сопли. Расклеилась она…

Но я смотрю в чистые голубые глаза и понимаю, что я черствая скотина. Я подтыкаю Марусе одеяло под бок и говорю:

— Поспи, зайка. И все пройдет. Сон лечит.

* * *

Я встречаюсь с Марусей. Я люблю Марусю. Но все время вспоминаю про Эльку. Почему мне так дороги эти воспоминания? Я перебираю их, как скупец перекладывает свои сокровища и любуется ими. Может быть, я предаю Марусю, когда думаю об Эльке? Но Маруся никогда не узнает об этом. И я снова, мучаясь стыдом, вспоминаю. Прости меня, моя малышка.

…Тогда, в то памятное мое тридцатилетие, рыжую напившуюся красотку уводил домой ее папик. Так мне хотелось его называть, толстого пузатого богача. Хотя по возрасту он не был, конечно, «возрастным». Лет сорок, не больше. Но — заметно, что статусный. Дорогие часы «Роллекс», добротный костюм. Гладкое, ухоженное лицо.

Я видел, как он приобнял свою рыжуху за плечики (бочка и спичка, мстительно подумал я). Как осторожно вывел ее на улицу. Через стекло витрины я видел, как из черной припаркованной Бэхи угодливо выбежал водитель и распахнул дверь. Толстяк погрузил туда девушку, потом обошел машину, сел рядом с водителем. Тронулись.

А я вдруг заметил, что девушка оставила су-мочку — маленькую, блестящую. Золотую всю ка-кую-то…

Золото по-латыни «аурум».

Я встал из-за стола, поднял сумочку. Так и ждал, что подбежит официант. Тогда надо будет отдать ему сумочку-аурум, объяснять, зачем я ее схватил… Зачем, кстати, я и сам не знаю. Скорее всего, просто это было вещественное доказательство того, что рыжая была здесь, что в спертом ресторанном воздухе еще витало ее дыхание, ее духи. Кажется, мимоза.

Но никто не заметил, как я поднял сумочку.

Я открыл ее: легкий щелчок. Пудреница, расчес-ка, пачка гондонов. Открытая. Маленький кошелечек. В кошелечке — пять тысяч рублей, кредитная карточка на имя Элеоноры Хакасима. В свободном полете по всей сумке рассыпаны визитки. Самые разные. И скидочные карточки. Среди всей этой пестрой роскоши я нашел визитку с контактами Элеоноры Хакасима. Дизайнер, художница.

Рыжая — но с японской фамилией? Но зато теперь я знал, как ее найти.

* * *

Поппинс загрустил.

Семейная жизнь дала трещину.

Он подолгу сидел в нашей клинике после работы — в своем директорском кабинете. Раскладывал на экране пасьянс. Говорил загадками, в которых сквозило тоскливое настроение.

— Знаешь ли ты, мой бледнолицый брат, что обозначает японский термин «кеньятайму»? — спросил он.

Я, конечно, не знал. Левка Виснадул тоже не знал.

— Сугубо мужской термин… «Кеньятайму» определяется как очень непродолжительный интервал в жизни мужчины, когда сразу после близости с женщиной его мысли не искажает половое влечение. Японцы говорят — только в этот период мужчина и может думать как настоящий мудрец. Незамутненно.

Виснадул спросил:

— И что? У тебя кенья… Как там дальше? Ничего страшного. У меня вот всегда это самое слово.

И правда — Виснадул в порочащих связях с женщинами замечен не был. Он жил с родителями, а интересовался только работой. Его сознание было незамутненно и неискаженно.

— Наоборот, — вздохнул Поппинс. — У меня кень-ятайму отсутствует. Я все время хочу бабу. Даже нет, не так… Хочу любви. Хочу молодую девчонку. Бежать на свидания. Волноваться. Дарить цветы.

— А с Танькой проблемы, что ли? — спросил я.

— Не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой, — ответил Поппинс известной шуткой. — Тебе меня не понять. Завел себе молодую козочку. И чувствуешь себя молодым. А я как пенсия с Танькой… Не воспринимаю ее как женщину. Не знаю, что делать.

— Это у тебя гости в ребро пришли, — сказал Виснадул. — Опасная, однако, тенденция…

Левка имел в виду пословицу «Седина в бороду — бес в ребро».

* * *

Вечером мы договорились с Марусей встретиться около памятника Пушкину. Есть ли в Москве место романтичней?! Я пришел с букетом белых роз. Она выпорхнула из метро — юная, свежая, хорошенькая. По-детски обрадовалась цветам. Они так шли к ее светло-бежевому пальто… Была поздняя весна, и на ногах у Маруси вместо сапог красовались милые туфельки на каблучках. Я чувствовал, как на нас все смотрят, и знал, что мы заслуживаем восхищения. Высокий мужчина с темными волосами, в синих джинсах и белых высоких кроссовках — сникерах. Я выгляжу очень моложаво. Но во мне есть определенный шик — так говорила Элька.

Поппинс, к слову, пузат и уже полысел. Возле крутого лба образовались заметные залысины, и даже седина имеется. «Результат раннего супружества», — поясняет Поппинс. И с укором смотрит на Таньку. И к тому же я избавился, надеюсь, от налета торжковской провинциальности. Короче, я молод и крепок, я готов к долгим ночным прогулкам, к посиделкам в кафешках, к танцам до упаду… Мне так подходит Маруся, хрупкая и нежная. Интеллигентная. С легким румянцем, с чистым, как будто промытым личиком. Она незаметно целует розы. Любимая моя.

Мы идем, взявшись за руки, посидеть в ресторане «Венеция». Он находится во дворе, под аркой, возле самого метро «Чеховская». Здесь всегда шумно и многолюдно, и мы почти не слышим друг друга. Поэтому молчим… Нам так хорошо вдвоем. Маруся отзванивается маме — та всегда волнуется за дочь. А Маруся дочь послушная. Она делает селфи со мной: вытягивает губы уточкой, сноровисто ищет нужный ракурс… И вот в крохотный экранчик помещаюсь и я, и Маруся, и даже розы. Мы — щека к щеке. Селфи улетает к Марусиной маме, Маргарите Павловне. Теперь она может быть уверена: ее дочь — в надежных руках.

А потом мы долго гуляем по Страстному бульвару, на скамейках сидят такие же, как мы, влюбленные пары… Самозабвенно целуемся. Я чувствую, что сейчас совершенно далек от японского состояния мудреца «кеньятайму».

— Мне иногда кажется, что у меня в прошлой жизни были крылья — большие, прозрачные, синие. Я жалею, что сейчас их нет. Можно было бы полететь над ночной Москвой, как Маргарита, — говорит моя любимая.

— Маргарита вообще-то летала не на крыльях, а на метле, — замечаю я.

— Котик… ну не будь дантистом… А я бы полетела на крыльях. Ты знаешь — тут рядом Совет Федерации, там мой папахен работает. У них там большая-большая лестница, когда я прихожу к нему и поднимаюсь по ступенькам, мне кажется, что я — королева и живу во дворце.

— То есть твой дворец — это Совет Федерации? — смеюсь я.

— Ну да… Там еще знамена висят. Я думаю, что это ко мне приехали на прием заморские гости и привезли свои флаги.

— Зайка, какая ты у меня фантазерка! — мне хочется схватить ее на руки и кружить, кружить…

Мы уходим в какие-то переулки — народу почти нет, и я вдруг чувствую, что Маруся начинает нервничать. Она перестает шутить и фантазировать.

— Что случилось? — беспокоюсь я.

Она мнется, потом наконец признается: хочет найти здесь дамскую комнату… Хочет пи-пи… Моя маленькая. С небесных высот на грешную землю.

Конечно, здесь нет никаких дамских комнат и даже простого как правда синего сортира с химическим растворителем тоже нет. Я предлагаю простое решение: забежать в первую попавшуюся подворотню.

Маруся смотрит на меня с ужасом. Нет-нет, она так не может!

Тургеневская девушка, блин, которых я рисовал прыщавым подростком.

Мечемся по центру: Маруся бледна и грустна. Я зол.

Я думаю, что Элька, конечно, ни минуты не сомневаясь, присела бы прямо здесь. И до подворотни бы не побежала.

Потому что — естественное не безобразно.

Однажды Элька спросила меня:

— Ты знаешь, что японцы могут рыгнуть в обществе и даже шумно выпустить газы?

— Перднуть, что ли?

— Назовем это так, по-русски…

— Они что — такие бескультурные?

Элька засмеялась:

— В японские критерии красоты входят четыре принципа: саби, ваби, сибуй и югэн. «Саби» — дословно «ржавчина». Старина, налет времени, потертость, следы прикосновения многих рук. То есть естественная красота времени. Ваби — отсутствие нарочитого и фальшивого. Всё, что неестественно, — не может быть красивым. Оно просто вульгарно. Ваби в соединении с саби дало то, что японцы называют «сибуй» — красота материала при его минимальной обработке мастером. Сибуй — это первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. Ну, а югэн — недосказанность… Красота, которая лежит в глубине вещей.

— Ну, тогда ты — саби и югэн! Сто пудов…

— Почему?

— Потому что ты — рыжая, как ржавчина. И ничего о себе не говоришь. Ты вещь в себе…

Она прикрыла мои губы узкой ладошкой:

— Мне нравится, что в тебе почти не бывает фальши. Но иногда твоя простота хуже воровства…

…В итоге, после двадцатиминутных метаний мы с Марусей находим кафешку; забегаем туда, как бешеные бизоны. Маруся сразу бежит в дамскую комнату, при этом не забыв крикнуть бармену:

— Мне надо помыть руки!

Как будто бармену не все равно, зачем она бежит в сортир…

* * *

Я знаю, что из Маруси получится идеальная жена. Во-первых, мне она досталась девственницей. И я с Марусей ощущаю себя альфа-самцом. Альфачом, как принято сейчас говорить… Маруся слушает меня, Маруся влюблена в меня. Я с ней рядом кажусь себе серьезнее и значимее.

Во-вторых, Маруся — единственная дочка обес-печенных родителей. Она — мой билет в безбедное существование. Папа, имеющий отдельный кабинет в Совете Федерации. Большая квартира и загородный дом. Все это со счетов не скинешь. Маруся — выгодная партия. Заделать с ней парочку детишек. Такой вот «сибуй». Красота материала при минимальной обработки мастера. Прекрасная жена и мать. И зубы у детишек будут, стопудово, ровными. Я уж постараюсь.

С другой стороны, мне уже сейчас с ней скучно.

Я возвращаюсь домой, после свидания, опустошенный. Кеньятайму… Чертов Поппинс. Вечно что-нибудь эдакое расскажет.

Как мне не хватает Эльки! Она никогда не была скучной. Я ложусь в свою холостяцкую постель. Я хочу в свой мир сновидений — тот, куда я сбегаю к Эльке. Она живет там, я знаю. Носится на своем легком черном мотоцикле. Не надевает шлем, как часто бывало и в реальной жизни. Но там, в мире снов, подобные поездки совершенно безопасны. Там можно легко перелетать на мотоцикле с одной вершины горы на другую.

Для того чтобы погрузиться в сонный транс, надо создать в комнате абсолютную темноту. Я плотно задергиваю шторы. Ложусь на спину, руки складываю на груди.

Я стараюсь отдаться воспоминаниям. Они — мостик в яркое сновидение. Жизнь во сне произойдет только под утро — строго по теории Ла Бержа. Но пока я хочу настроиться. Просто вспоминать. Ведь это то немногое, что мне доступно.

Я вспоминаю, как принес Эльке забытую ею золотую сумочку. Она не удивилась моему звонку. Назвала адрес.

Как будто уже тогда знала, что я буду ей покорным слугой…

* * *

Элька жила в новом доме на Кутузовском проспекте. Очень высокий этаж. Здание из бетона и из стекла, — кажется, такой стиль называется «хайтек». На лестнице — вьющиеся растения и маленькие деревья в кадушках. Коврики. Пока я дошел до нужной двери, мои кроссовки стали совершенно чистыми и сухими.

Дверь распахнулась сразу после звонка. Моментально. Я даже вздрогнул от неожиданности.

Рыжая девушка, одетая в полупрозрачную тунику. Босая. На шее какое-то японское колье из ракушек.

Она равнодушно кивнула мне: проходи.

И пошла в комнату, не оглядываясь. Была уверена, что я иду за ней.

А я и шел.

Я, простой мальчик из Торжка, оказался в самой настоящей модной квартире-студии. Стен не было, лишь кухонная зона выделена подиумом. Тяжелые занавески раздвинуты, и из них — потрясающий вид на Кутузовский. Спешат машины, совсем маленькие с такой высоты.

Минимум вещей, это так несвойственно молодым женщинам. Только на абсолютно белой стене висел самурайский меч с ниспадающей черной лентой.

Потом я узнал: стены скрывали шкафы-купе, а уж они-то были набиты всякой всячиной. Обувь, сумки, шубки, платья… Элька была модной девушкой, богатой. Посередине комнаты стоял мольберт. На нем был изображен… ээээ… черный круг. Ну, всем известен «Черный квадрат» Малевича. В нем, говорят, сконцентрировалась вселенная. Хотя я полагаю — Малевич был просто гениальный жулик, иначе почему копий этого «Черного квадрата» так много! Так вот, на холсте был брат шедевра Малевича. Только в форме круга.

— Не круг, а шар, — поправила рыжая Элька.

Я знал, что ее зовут Элеонора, так и обратился к ней. Но она сказала: не Элеонора, а Элька. Потому что Элька похоже на «эльфа». И еще — на «эль». И засмеялась.

Я понял, что погиб.

Эльфы, эль и «Черный шар», в котором для меня теперь был весь мир.

— Будешь коньяк? — спросила Элька.

Достала бутылку дорогого «Мартеля» и налила в два широких бокала.

— Ну, за знакомство! И еще — за то, чтобы вещи всегда возвращались к своим хозяевам! — сказала она.

Я посмотрел на нее через бокал. Выпуклый стеклянный бок забавно исказил Элькино лицо: глаза стали огромными, как у японской «анимашки», а рот и шея слились воедино и потонули в коньячном нектаре.

Вспомнив ее фамилию, я впервые подумал, что в ее узком лице есть действительно японские черты. Рыжевато-золотая японка.

— Золотой напиток. Ты знаешь про питьевое золото? — спросил я, пытаясь произвести впечатление.

— Кажется, его пили древние, чтобы никогда не умирать? Но ведь они же все равно умерли! Освободили место нам, — засмеялась Элька.

Она легко чокнула своим бокалом о мой. И залпом выпила «Мартель».

Потом бросила:

— Я сейчас вернусь!

И исчезла где-то в районе прихожей. Зашумела вода… Я в волнении поперхнулся коньяком. «Закройщик из Торжка», — почему-то вспомнилось название известного ретро-кино. Я бываю строг к самому себе…

Подошел к стеклянному стеллажу. Там стояла целая коллекция мужских членов. Вид у них был, прямо скажем, дурацкий. Пара десятков эрегированных членов всех мастей и размеров — что бы вы об этом подумали? Вот и я преисполнился сомнений.

Но тут меня обхватили со спины нежные руки. Окутал запах мимозы. Я не слышал, как Элька вышла из душа…

— Я хочу отблагодарить тебя за честность и проявленное мужество, — прошептала она.

* * *

ОСОЗНАНКА ЧЕТВЕРТАЯ

Небо

Уже знакомая дорога, я пытаюсь дойти до того дерева, в дупле которого открылся коридор в отель. Мы там были с Элькой. Дерева нет, и дорога обрывается. Я подхожу к самому краю пропасти. Смотрю вниз, не удерживаю равновесие и падаю. Спокойно, говорю я себе, спокойно, главное не паниковать. Я взмахиваю руками и — ура, получилось — лечу как самолет! Правда, вовсе не плавно, а, стремительно набирая скорость, ухожу вверх. Небо синее-синее. В нем висят воздушные шары, как те, на которых совершались путешествия. К каждому такому шару приделана корзина, в ней люди. Шаров очень много, но они все далеко. Люди кажутся малюсенькими, но я вижу: все они смотрят на меня! Они аплодируют мне и что-то кричат. Я устремляюсь к ним, но шары вдруг сдувает налетевший ветер, и вот их нет. Я снова один парю в синем-синем небе. Такое небо бывает в сентябрьское бабье лето. А вот и паутинки, они всегда летят в сентябре. Я вдруг понимаю, что я такой же крошечный паучок, и я лечу вовсе не размахивая руками, а потому, что у меня своя паутинка. Я ее не вижу — она за спиной, торчит из лопаток — но я вижу, что рук у меня то ли шесть, то ли восемь… Я смеюсь и смотрю на солнце. Оно не ослепляет. Мы все — паутинки — летим по направлению к солнцу. Сейчас я попробую переключить синий небесный цвет. Аааааааа. Опять все гаснет. Утро. Жулебино. Пора на работу…

* * *

С Поппинсом нас связывает самая настоящая мужская дружба. Во-первых, нас объединяют общие воспоминания и детство — считай, общая жизнь… Во-вторых, работа. Я рад и счастлив, что в моей жизни есть Женька Поппинс. Он как моя рука, как нога, которая всегда рядом и даже не ощущается — такая моя.

С ним достаточно одного не просто намека. Полунамека. И сразу понятно, о чем речь.

Например: Калерия. Для постороннего человека это просто необычное имя, даже, может быть, неправильно написанное географическое название «КаРЕлия». А для нас с Поппинсом это синоним девушки-давалки, которая дает каждому, но не тебе. Когда-то, в седьмом, кажется, классе, у нас целую четверть немецкий язык преподавала молодая учительница Калерия Дмитриевна. И я, и Поппинс влюбились в нее — бесповоротно и яростно. Калерия была грудастой, вульгарной, шумной. От нее шла волна того, что сейчас называется «феромонами», а в Торжке в восьмидесятые годы (да, думаю, и теперь) называли емким словом на букву «б».

Мы были так заворожены Калерией, что на ее уроках стояла гробовая тишина. Как такая райская птица прилетела в зачуханный Торжок, осталось загадкой. Возможно, она бежала от какой-то личной драмы, но потом, конечно, не задержалась. Полетела дальше…

За ту осеннюю первую четверть она успела перессорить добрую половину мужского населения нашего микрорайона. Как выяснилось, залечивая душевные раны, нанесенные где-то за пределами Торжка, она переспала с учителем физкультуры, трудовиком, тремя десятиклассниками… Мы с Поппинсом любили ее со стороны. Конечно, для Калерии мы были просто мальчишками. Не в силах прикоснуться к предмету обожания, мы садились на первую парту в ряду возле окна — перед ее учительским столом, на котором россыпью валялась всякая мишура, шариковые ручки, ракушки, конфетки, заколки… Заколками, к слову, бредила женская половина нашего класса. Откуда в Торжке можно было достать такие заколки — блестящие, разноцветные… И простых шпилек-то не было. Девочки вплетали в косы наивные ленточки, но так хотелось заколок.

Мы с Поппинсом сидели под носом у Калерии не случайно. Обычно наше место было Камчатка, последняя парта. А тут мы садились на первую парту и под стол Калерии клали зеркальце. В зеркальце можно было увидеть (мельком, конечно, когда немка вставала) то, что находится у нее под прямой юбкой. Юбка была натянута на бедра плотно, как барабан. «Как танковый чехол», — сказал цинично Шубин. За что моментально ему «прилетело» в ухо от Поппинса. О, Поппинс оказался настоящим рыцарем…

Танька все видела, она страдала. Она понимала, что любимый Женька отдаляется. Что Калерия завладевает им все сильнее… Что она могла сделать — маленькая Танька, упитанная, как цыпленок-бройлер? Она решила, что дело в проклятых заколочках. Вот если б у нее была такая красота…

И Танька как-то после урока одну такую заколку-невидимку с нашлепкой в виде нелепой розочки незаметно со стола смахнула себе в кармашек синего форменного пиджачка.

Никто ничего не заметил. И Калерия, конечно, тоже.

Но девчонки — они же предательницы! У баб никогда не может быть настоящей, как у мужиков, дружбы. И, когда Танька, выйдя из школы, заколочку нацепила на свои мягкие темные волосы, заплетенные аккуратной косичкой-колосок, одноклассницы все поняли.

И Калерии донесли уже на следующий день.

На уроке немецкого языка Калерия подошла к бледной Таньке. Высокая, уверенная в себе. Спросила прямо:

— Татьяна, это пушкинское имя! Лучшая героиня Пушкина звалась Татьяной. Твое имя предполагает самые хорошие черты русской женщины. Так вот, Татьяна, но не Ларина, ты не знаешь, где моя заколочка? Она была у меня на столе.

Танька встала, вся покрылась красными пятнами. Отпираться было бесполезно. Класс замер.

До сих пор мне стыдно и горько это вспоминать. Искушение. Маленькая блестящая заколочка, простая девочка Таня, роскошная и сильная Калерия.

Тишину можно было резать ножом — такая она была плотная.

— Я спросила — отвечай, — прозвучал металлический голос немки.

— Это я виноват, — встал Женька Поппинс. — Я взял заколку с вашего стола. Я не знал, что она вам нужна. Я думал, что у вас много.

Скандала не случилось. Что взять с двоечника Поппинса? Тем более — такого обаятельного двоечника, который был явно влюблен в учительницу немецкого…

А может, Калерия просто оказалась мудрым педагогом? Ведь часто педагогическая мудрость заключается в том, чтобы просто не давить, не топтать. Отойти в сторону.

После осенних каникул у нас сменилась училка немецкого. Появилась новая, по фамилии Черняховская — засушенная пожилая моль в огромных очках. Калерия просто исчезла, оставив на наших пубертатных сердцах незаживающие раны. На первой парте мы с Поппинсом больше не сидели. Райская птица улетела дальше. Клетка Торжка была ей мала. Только крошечное перышко из своего хвоста, блестящую заколку с розочкой, обронила.

* * *

Или, например, мы с Поппинсом можем просто валяться от хохота, когда мужики зовут куда-нибудь на рыбалку. Никто не понимает: почему? Нормальная же мужская забава! Все любят.

А мы с Поппинсом угораем. В девятом классе как-то пошли с ним на зимнюю рыбалку — удить на реке Тверца. Торжок пересекает живописная речка Тверца, зимой на ней прочный лед. Рыбаки сверлят лунки, прикармливают в них рыбешку. И целыми днями, ближе к весне, когда рыба уже не такая спящая, сидят над этими лунками.

Пошли и мы с Женькой. Мать наказала:

— К обеду возвращайтесь!

Взяли тормозок — отварную картошку в мундире, пару соленых огурцов, хлеб.

На особый успех не рассчитывали.

А рыба-то вдруг пошла! То ли день был такой особенный, то ли рыба особо голодная, то ли нам просто подфартило.

Клевало не переставая!

Сначала после каждой вытащенной рыбешки мы бегали друг к другу (удили в разных лунках), оценивали размер. Рыбки все были как будто их сделали на станке: одинаково мелкие плотвички с красными безумными глазами, величиной с детскую ладошку. Они прыгали на льду какое-то время, а потом замерзали — засыпали. Потом рыбы стало так много, что мы даже уже не успевали друг перед другом хвалиться успехами.

Мы не могли уйти с этого места. Такой фарт выпадает нечасто! И с самого утра до вечера мы провели на реке.

Мы забыли даже про тормозок. Я думаю, если бы не мать, которая прибежала к нам в вечерних сумерках, мы не ушли бы оттуда по собственной воле никогда. Обуяла жадность. Наверное, это можно назвать так. А можно и по-другому: удивительный азарт охотника. Целая гора мелкой никчемной рыбешки — ее потом отдали кошкам, потому что чистить никто не захотел «таких вошей». Так назвала наш улов мать.

А мы оба заболели, Поппинс отделался простудой, а я с ангиной провалялся больше двух недель…

Рыбалкой мы больше не интересовались. Наверное, слишком сильное впечатление получили тогда, на мартовской Тверце. Когда клевало не переставая. «Плотва мелкая, зато много», — скажет, бывало, Поппинс про клиентуру созданной нами стоматологической клиники «Народный зуб».

И все сразу ясно.

* * *

Помимо самурайского меча, у Эльки дома на стене висел большой портрет Гагарина. Тот, самый известный, где он с широкой светлой улыбкой. Взгляд его лучистый.

— Почему Гагарин? Ты в детстве мечтала стать космонавтом? — спросил я как-то Эльку.

Она стала удивительно серьезной.

— Потому что я искренне считаю, что Юрий Гагарин один из лучших представителей человечества. Посмотри, какие у него глаза… Он всматривается в нас — сегодняшних — внимательно. Он спрашивает: ну что, ребята, как у вас, в двадцать первом веке? Многого достигли?! На Марс слетали? Больше не жрете друг друга? Дети от голода не умирают? Ты понимаешь, о чем я?

Я понял. У меня тоже было это ощущение — что мы должны держать ответ перед Гагариным. Ответить ему, к сожалению, ничего хорошего мы не могли. О чем рассказать? О том, что голубые браки это нормально и даже, более того, нормальнее обыкновенных? О том, что с экранов навязчиво лезут «поющие трусы», что главные персонажи в газетах и журналах — не ученые и педагоги, а певцы и актеры, причем не самые лучшие? О том, что мы из тех, кто строит коммунизм, превратились в самое настоящее общество потребления и все потребляем, потребляем… Как у Стругацких: «Кадавр жрал». Вот и мы — такие же кадавры. Жрем, жрем. Айфоны, машины, шмотки. Когда-нибудь лопнем.

И, главное, никто из нас не будет рисковать жизнью ради общего интереса. Как рисковал Гагарин, улетая в неведомый Космос. Ведь это был риск. Кто бы сейчас так смог…

Мы стояли с Элькой перед портретом Гагарина, и я вдруг почувствовал, как наши сердца бьются в -унисон.

— А еще — сейчас никто не умеет так улыбаться. Открыто, искренне. Знаешь, когда ты принес мне сумочку, — тогда, в первый раз, помнишь? Ты улыбался очень похоже.

Мысленно я возблагодарил — который раз — суровую врачиху-стоматолога, лихо вырвавшую мне вампирский клык…

* * *

Как ни странно, Поппинс и Элька возненавидели друг друга сразу. Я устроил им встречу — очень хотелось познакомить двух самых близких мне людей… Но Элька вела себя как дикая кошка, разве что не фыркала.

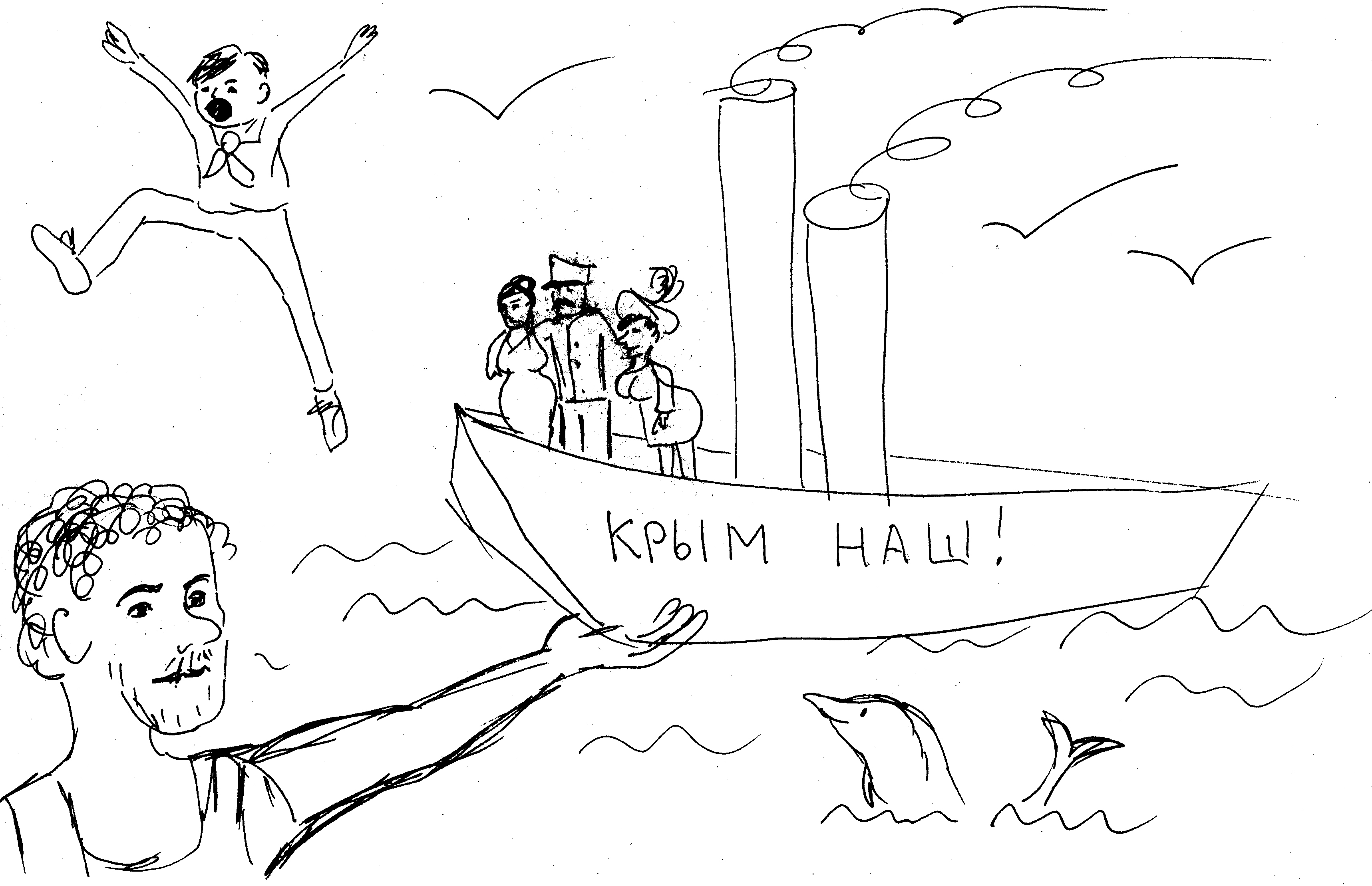

Зацепились они, что называется, сразу. Вся страна праздновала присоединение Крыма. Поппинс по этому случаю заказал шампанское.

— Сейчас лучший момент для того, чтобы доказать всей стране, что победители — это мы! Не только наши деды и прадеды. Но и мы — тоже!

— Это — кто? Ты и Всеволодька, что ли? — спросила Элька.

Я держал ее за руку и почувствовал, как ладошка стала жесткой и сухой.

— Да, мы! Мы делаем себя сами. Если бы ты знала, детка, через что нам пришлось пройти… — Поппинсу явно хотелось придать веса нашему торжокскому прошлому. По правде сказать, ничего героического и драматического в нем не было. Если, конечно, не считать обычные для любого мальчишки драки «до первой крови» и исступленный лов плотвы… Да, мы не ушли в бандиты, не стали быками в криминальных бригадах и на киче не парились. И контрольных выстрелов в голову мы, слава богу, в своей жизни не выдавали.

— К победе нужно быть готовыми. Не только получать награды и знамена. Надо чем-то жертвовать. А чем вы можете пожертвовать… Да и я тоже… — сказала Элька сердито.

— Яблок своих девать некуда! — фонтанировал Поппинс. — Завалим еще всю страну яблоками. Сев, помнишь, какие в школьном саду были антоновки…

Антоновки я помнил. И Крыму тоже радовался. Подумал, может, съездим с Элькой туда летом на недельку… Я знал, что там есть гора Аю-Даг, и она похожа на медведя.

— Чего же вы сюда приперлись — в Москву — от своих яблок из школьного сада? Знаете, есть такая пословица: где родился, там и пригодился. — Элька выдернула свою ладонь из моих рук.

— Эль, ну что ты сердишься. Яблоки — это фигура речи, не более того. А если бы мы не приехали -сюда, то я бы тебя не встретил, — попытался я ее смягчить.

— Может, я была бы от этого счастливее. И ты тоже, — не отступала Элька.

— Осталось только сказать: Москва не резиновая, — попытался пошутить Поппинс.

— Я тоже так подумала, но не стала говорить вслух, — сказала моя прямолинейная подруга.

Поппинс посидел с нами совсем недолго, потом почти убежал, сославшись на срочную встречу, — но я-то знал своего друга и понял, что никакой срочной встречи нет…

Элька вообще была странным человеком. Ее или любили, или ненавидели. Никого она не оставляла равнодушным…

— Эль, Женька мой лучший друг! Чего ты на него нападаешь? — спросил я.

— Ты что, не видишь, что он просто ноль, аферист? Вообще не понимаю, как вы можете дружить! Что вас вообще связывает!

Трудно было объяснить Эльке про мужскую дружбу, про то, что связаны мы нашим общим детством, общим прошлым… Калерия, драки — спина к спине. Общее «покорение Москвы». Да много чего. Мы с Поппинсом из одной обоймы. Горошины из одного стручка.

— Ты знаешь про эффект Даннинга-Крюггера? — спросила Элька.

Я знал только про Фрэдди Крюггера.

— Ну, это пример того, что люди с низким уровнем квалификации, да и образования вообще, неспособны критично относиться к своим решениям. Именно потому, что в силу собственной тупости и необразованности не могут адекватно оценить свои действия! Поэтому у них всегда завышенные представления о себе и своих способностях. У японцев есть хорошая поговорка: «Самонадеянность — враг твой…» Вот твой Поппинс как раз такой.

А обратная сторона этого эффекта заключается в том, что более умные и образованные люди куда как более сомневающиеся. Не уверенные в себе. Это ты. Подумай об этом. Ты хорошо учился, ты квалифицированный специалист. А Поппинс, паразит, теперь твой начальник. Босс!

— Эль, у него есть другие качества! Он прекрасный организатор. В нем есть риск и смелость.

— Не смелость, а наглость! Я ненавижу таких людей. Просто ненавижу. И видеть его не хочу. А ты еще поймешь.

Я не хотел ничего понимать. Очень расстроился, что Элька так говорит.

* * *

— Котик, я совершила ужасный поступок, — говорит мне Маруся. Ее голосок дрожит. Она ковыряет ложечкой мороженое в продолговатой вазочке-ладье — кажется, оно называется банана-сплит. Банан, разрезанный напополам, украшен разноцветными шариками мороженого и взбитыми сливками. Сбоку — забавный зонтик из гофрированной бумаги.

— Я тебе могу чем-то помочь? Не расстраивайся, пожалуйста. Я уверен, все поправимо.

— Я сегодня посмотрела сюжет про то, что одна девочка из Курска, ей три года, больна. Неизлечимо больна. Ее привезли лечить в Москву, а у нее было уже несколько остановок сердца, и она такая бледная, каждая жилка видна. И совсем лысая… Там был указан номер счета, на который можно перечислить деньги. И я перечислила… Много. Все, что у меня было на карточке. Я боюсь сказать папе. Это ведь он мне дает деньги на месяц. И я все сразу потратила.

Я умиляюсь — какая она все-таки милая! Таких девушек уже сняли с производства. Как же мне повезло…

— Зайка, а много денег? Я тебе могу дать их. Только не расстраивайся.

— Нет-нет, не надо! Я не потому рассказала.

Идет борьба благородств; я предлагаю ей деньги, она отказывается. Потом называет сумму — ничего себе, какие деньжищи, оказывается, моей любимой папаша дает на карманные расходы!..

Я смущенно бормочу:

— Зая, у меня столько с собой нет, возьмешь пятерку?

Маруся берет красненькую купюру, потупившись.

Я впервые задумываюсь: потяну ли я такую девушку? Еще и с задатками мецената…

* * *

— Сокол, скажи, а какие опасности подстерегают того, кто увлечен жизнью во снах?

— Ну, главная опасность, — человек может перестать интересоваться реальной жизнью и начать жить в мире сновидений. Например, я знаю одну фройляйн — она придумала себе во сне семью, мужа, дом… И целыми днями спит. Смотрит свою жизнь с продолжением. Уже несколько лет… Зависимость, безусловно.

Но с таким же успехом можно попасть в зависимость от еды, от алкоголя, от наркоты. От работы. Да мало ли — от чего! Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь… Понимаешь? Есть такие вещи, которые ты можешь делать только во сне. А в жизни…

Сокол резко замолчал.

* * *

Я полюбил спать. Наверное, это неправильно для взрослого мужчины и даже звучит как-то кисейно. Или кисельно… Перестал сидеть вечерами с Поппинсом, спешу домой. Потому что «Сокол» мне говорит: очень важен настрой перед сном. Мне не нужны «осознанки» сами по себе. Мне нужно там встречаться с Элькой. Мы так и не успели друг другу ничего сказать. К сожалению, выйти в осознанное сновидение удается крайне редко. В моем дневнике снов так мало записей… Хотя я стараюсь каждый день. Говорят, даже маститым гуру удается улететь не чаще пары раз в неделю. Что уж говорить про такого новичка, как я.

Сокол говорит — надо тренироваться. И я ложусь совсем рано, в детское время — девять часов вечера. И вспоминаю, вспоминаю. И прошу: приснись мне. А то я опять стану крошечным паучком и полечу к солнцу, забыв о тебе. А этого никак нельзя допустить.

* * *

Элька гоняла на мотоцикле как ненормальная. Вообще, по чесноку, ей очень шла и черная мотоциклетная куртка, и новенький, блестящий мотоцикл, — черно-желтый. «Мой жучок», — называла она свой байк.

Еще говорила, что мотоцикл — самый удобный вид транспорта в Москве.

Как-то взяла меня на байкерскую тусовку, она проходила на Воробьевых горах. Такого количества мотоциклов я до этого не видел. В основном — какие-то немолодые бородатые дядьки. Они просто собрались своей стаей «Ночных волков» (так они себя называли). Мотоциклы ревели, байкеры кидали друг другу приветствия. Гремела музыка. Слышались громкие матюки и радостные возгласы. Элька была здесь совсем своя. Со многими из бородатых «волков» она троекратно целовалась, перекидывалась какими-то словечками… Я чувствовал себя не в своей тарелке.

Во-первых, я приехал за спиной у Эльки и чувствовал себя пыльным рюкзаком. Таким же бессловесным и ненужным.

Во-вторых, мне неприятна была такая Элькина компания. Что я вообще знаю о своей девушке? Вспомнилась коллекция блестящих фаллосов у нее в студии. Может, это слепки с членов каких-нибудь ночных волков?

— Всё, поехали, — сказала Элька. — Я покажу тебе место, куда в Москве уходит ночевать солнце…

Незабываемая картина!.. Солнце, которое садится за башни Москва-Сити. Тогда еще недостроенные, но все равно прекрасные. Во мне всегда оставался этот восхищенный мальчик из Торжка, который приехал в Москву на свою первую экскурсию. Когда нас привезли на Ленинградский вокзал, тогда, в восьмидесятые, мы с Поппинсом подумали: вот он, Кремль! А это оказалась гостиница «Украина».

Уже тогда стало понятно, что Москва город удивительный. Единственный, неповторимый.

А сейчас еще Элька показала мне вишневый закат… Солнце отражалось в каждом из многочисленных окон. Башни казались ультрамариново-синими, а по ним скользили ярко-оранжевые солнечные блики.

А рыжие Элькины волосы, казалось, светились не меньше, чем отражения в окнах.

Я был влюблен и счастлив.

Я тоже хотел показать Эльке закат в моем Торжке. Там солнце садится за Борисоглебский монастырь. А за монастырем — лес… Там растут лисички и белые грибы… И солнце так же отражается в ряби Тверцы.

Почему я тогда ей об этом не сказал? Постеснялся… Все-таки мы с Поппинсом провинциальные сморчки, которые стыдятся своей малой родины.

* * *

ОСОЗНАНКА ПЯТАЯ

Счастье

Потрясающий сон!!! Я в восторге. Сегодня получился именно тот эффект, которого я ждал на протяжении двух месяцев тренировок. Как только я осознал свои руки, повернулся вокруг своей оси — это тоже хороший прием для того, чтобы почувствовать себя в сновидении, — и вдруг раскрутился юлой. Крутился и не мог остановиться. Оказалось, что я — клубок, и вокруг меня золотая нить, которая наматывается на меня, как на шпульку. Когда я стал совсем круглым шариком, нить вдруг оборвалась и я подпрыгнул. Сегодня я решил не двигаться в сторону пропасти, как в прошлый раз. Я решил пойти, вернеепопрыгать, за кусты, над которыми по-прежнему роились попугаи. Ведь я, по человеческой привычке, все время пытался идти по дороге: а оно мне надо? За кустами оказалось поле, заросшее цветами. Колокольчики, ромашки, маки. Я силился разглядеть желтые купальницы — их очень любит моя мама, купальницы растут в начале лета возле Торжка. И я понимаю: я и нахожусь возле Торжка! Мой родной город сейчас просто прекрасен, как в далеком детстве. И даже прекраснее. Потому что он весь лубочный, пряничный. Здесь уже нет бандитов. Никто не парится на киче, и никто не идет в несознанку. Мост через Тверцу расписной, монастырь на одном берегу, златоглавая церковь на другом. Звонят колокола. Я понимаю, что это какой-то большой церковный праздник, мне легко и светло. Жаль только, что я шар! Как же я покажусь своим родителям таким вот колобком? Один прыжок — и я перемахиваю через мост, здесь должна быть наша школа, а потом рукой подать до родного дома, но вместо школы вдруг вишневые деревья. Они все в гроздьях ягод! Каждая ягода светится, как будто в ней горит маленький фонарик. Я прыгаю под деревом, я хочу добраться до ягод и понимаю, что я сам ягода. И я вишу на дереве. Бывают такие вишенки, которые висят на одной веточке — как близняшки. И вот я такая вишенка. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на свою соседку, и понимаю, что моя соседка — ура — Элька! Она смеется. Ты нашел меня, молодец! — кажется, говорит она. Я просто считываю информацию, никаких слов нет, и из звуков вообще только звон колоколов.

Это такое чувство единения, это такое полное счастье. Мы наполнены вишневым соком, мы — как -сообщающиеся сосуды с единой кровеносной системой. И я знаю, что наша кровь сладкая и густая. Ведь это сок.

Элька приказывает мне посмотреть на Тверцу, и я вижу там двух пацанов. Они ловят рыбу.