«Во время блокады мы были как монолит»

«Во время блокады мы были как монолит»

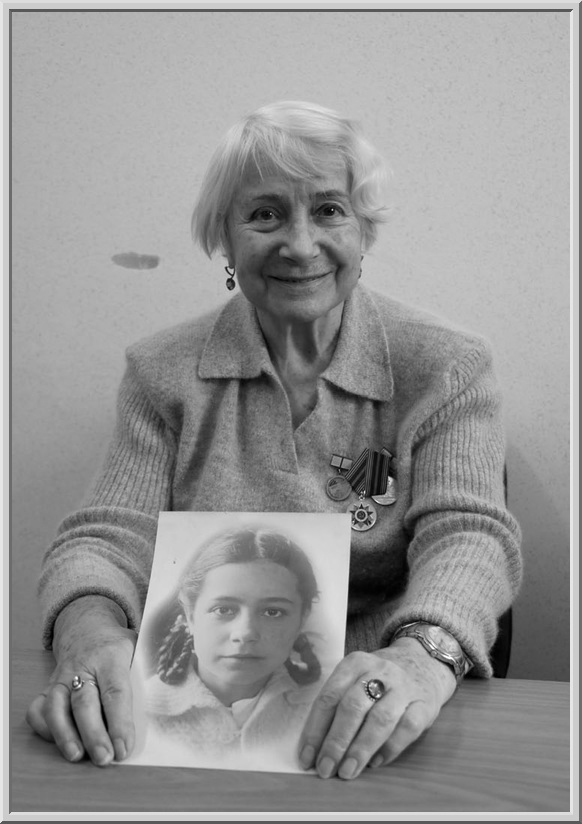

Я родилась 30 ноября 1929 года в Орле. Когда мне исполнился месяц, моего папу, Макарова Алексея Ильича, перевели на работу в Ленинград. Так что я считаю себя полноправной ленинградкой.

Бабушка, папина мама, рассказывала, как она тайно от моих родителей-коммунистов крестила меня в Троицком соборе. По святцам мне дали имя Екатерина. Бабушка не признавала новомодного имени Нинель (при обратном прочтении — Ленин), данного мне при рождении, но боялась признаться.

Тайну мы с ней сохраняли долго. Бабушка водила меня в церковь, учила молиться. Только перед войной, в 1941 году, после семейных потрясений, бабушка призналась родителям, что крестила меня, и они простили ее и даже, как я помню, не сердились.

Предвоенное детство было непростым, но все-таки счастливым. У нас была хорошая, дружная семья, трое детей. Мы все занимались музыкой и танцами, учились в школе, но больше всего каждый из нас обожал чтение. Книги были нашей общей страстью. Читали классику, приключенческую литературу. Читали все, что под руку попадалось, но моим любимым писателем был и остается Чехов. Томик Чехова в коричневом переплете сопровождал меня всю жизнь.

Мы жили на Фонтанке. Это был типичный четырехэтажный петербургский доходный дом, с камином в подъезде на первом этаже. Камин, конечно, не топился, он был лишь украшением рядом с широкой парадной лестницей.

Мы жили на втором этаже. Гораздо позже мы смогли оценить, какое это удобство! Ведь в блокаду постоянно приходилось спускаться в бомбоубежище и носить воду. Номер нашего дома — 116, а дом 118, соседний с нами, в XIX веке принадлежал Гавриилу Романовичу Державину. Легко представить очаровательную петербургскую усадьбу с домом полукругом, с колоннами, с выходом в сад. Вот в этом саду мы и выросли. Попутно стоит заметить, что ни одно дерево не было спилено во время блокады. Во время артобстрелов сносило макушки деревьев, вот их мы и собирали, чтобы топить буржуйку.

Окна нашей квартиры выходили в сад-театр «Буфф». Иногда его называли Измайловским садом. В саду по сей день находятся прекрасный театр и знаменитый ресторан с фонтаном. По вечерам там играл духовой оркестр. Так что мы, дети, выросли в прекрасном историческом месте, полном музыки, литературы, зелени.

Дом стоял на равном расстоянии от двух мостов: Обуховского и Измайловского. Это бесценное расположение дома мы оценили в полной мере во время бомбежек. Ведь немцы бомбили мосты, и дома, построенные у мостов, были постоянной мишенью, они почти все были разрушены. А в наш дом не попала ни одна бомба!

Но еще раньше, до войны, до блокады, нашего милого, доброго, вечно занятого папочку арестовали. Это произошло в тридцатые годы. Никогда не уйдут из памяти — ночь, «черный ворон» во дворе нашего дома. Мы, дети и мама, в ночных сорочках, испуганные, заплаканные, стояли в одном углу комнаты, а папа и какие-то мужчины — в другом. Подойти к папе было нельзя. Помню его белое лицо и слова: «Анюся, девочки, успокойтесь, это недоразумение. Все прояснится, не плачьте».

Да, все прояснилось… но не скоро. Папу реабилитировали, но лишь после войны, тогда же ему дали персональную пенсию. А когда он умер в пятьдесят шесть лет, ему выделили коммунистическую площадку на Охтинском кладбище… А ведь он воевал за советскую власть, не щадя своих сил, еще в 1918 году! И в первые же дни Великой Отечественной войны он ушел на фронт, и снова воевал, теперь уже за Советскую Россию.

Мое предвоенное детство было глубоко омрачено этими драматическими событиями в нашей семье.

Может быть, поэтому я и не вступила в ряды Коммунистической партии, хотя всю жизнь проработала в партийных вузах, участвовала в торговых переговорах по всему англоговорящему миру в качестве переводчика. Меня постоянно приглашали на переговоры, не обращая внимания на мою беспартийность. Для этого мне было достаточно хорошего знания английского языка и приличного воспитания, которое я получила.

…Итак, день 22 июня 1941 года — незабываем! Мы, трое детей и бабушка, едем на съемную дачу в Вырицу. Мне одиннадцать лет. Погода яркая, солнечная, и такое же настроение. Каникулы! Дача! Можно не ходить в школу, можно бегать, играть, плавать, петь! Мы свободны и счастливы…

Но вот в поезде возник, стал нарастать какой-то шум. Люди возбужденно что-то обсуждали. Лица их были встревожены. Тогда и прозвучало: «Началась война!».

Мы, ребята, восприняли эту новость как интересное приключение. Говорили: «Да наш папка всех этих глупцов, посмевших напасть на Советский Союз, разгонит в два счета, и еще отделает, как следует. Ведь мы — очень сильные и могучие». «Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны», — пели мы в школе и прилежно учили немецкий язык. Мы привыкли считать, что немцы — наши друзья.

Между тем события развивались стремительно. Реальность не оставляла места для благостных мечтаний и надежд. Рушились все старые, довоенные представления о жизни.

Папа ушел на фронт в первую неделю войны. Мы вернулись с дачи, не забрав всех вещей, но когда мы с бабушкой хотели поехать за вещами в августе, нас уже не выпустили из города. Поезда не ходили. Город был уже блокирован, хотя окончательно кольцо блокады сомкнулось 8-9 сентября.

Бытовые трудности нарастали, как снежный ком. За полтора месяца до начала блокады, 18 июля, были введены продовольственные карточки. Стала ощутима нехватка продовольствия. Бомбежки и артобстрелы показали нам: детство кончилось.

Нужно сказать несколько слов о нашей маме, Анне Григорьевне Ивановой. По профессии она учитель русского языка и литературы, а по натуре — боец. Во время блокады все взрослое население было мобилизовано. Независимо от профессии, все работали на фабриках и заводах, перепрофилированных на нужды обороны и выпуск снарядов. Наша мама работала на огромном комбинате «Красный треугольник», выпускавшем до войны резиновые изделия. Она стояла на конвейере, привязав себя к станку, чтобы не упасть. Рядом стояли такие же женщины и подростки, обычно на ящиках, чтобы дотянуться до ленты. Именно они и отстояли Ленинград, показав всему миру потрясающий пример стойкости и оптимизма!

Мы не имели права плакать, видя, как держится и заботится о нас и других ребятах наша мама. Она не всегда приходила ночевать домой. Они с женщинами иногда оставались на ночь в цеху. Как же мы ждали ее! Знали, что она придет и нам нужно встретить ее и, ничем, упаси Боже, не огорчив, рассказать о наших достижениях.

Мы, сестры Макаровы, как нас тогда все называли, были действительно заняты. Моя старшая сестра Майя (ей было четырнадцать) участвовала в работе бытового отряда. Такие отряды создавались администрацией района и выполняли очень важную и полезную функцию. Девочки, входящие в отряд, сами исхудавшие и слабые, приходили на помощь совсем ослабевшим ленинградцам, ходили по квартирам, приносили кипяток, воду, топили буржуйки, отоваривали карточки, спасали младенцев, которых находили рядом с умершими от голода матерями, и относили их в пункты приема детей. Все, что они делали для спасения людей в блокаду. Просто трудно перечислить.

В ноябре, когда наступил страшный голод и началось то самое «смертное время», когда выдавали на иждивенца «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», как написала в своей «Ленинградской поэме» Ольга Берггольц, умерла бабушка. Ее завернули в простыню — гробов не было — и отвезли на место сбора трупов. Мороз был «–30» градусов.

Нашей младшей сестренке Светлане было всего пять лет. Ей запрещалось выходить из квартиры, только к друзьям-соседям по площадке. В школе занятий не было. Там работал госпиталь. Ксения Васильевна, наша классная руководительница, велела нам обязательно приходить в школу, не оставаться дома, и по возможности помогать медсестрам ухаживать за ранеными.

Теперь я понимаю, что именно Ксения Васильевна спасла многих из нас, ребят пятого «Д», от гибели в блокаду — через работу, оказание помощи, через востребованность. Мы делали все, что могли, безо всякого принуждения — только потому, что видели: нужно помогать. До конца своих дней я буду благодарна своей учительнице-спасительнице.

Нас, трех сестер, ослабевших и обмороженных, эвакуировали в конце 1942 года без мамы — ей не дали разрешения на эвакуацию. Она осталась работать на комбинате.

По дороге наш поезд очень сильно бомбили, хотя на нем были специальные опознавательные знаки Красного Креста. Ничто не остановило фашистов! Машинист поезда пытался маневрировать. Поезд то бешено мчался, то приостанавливался, но самолет быстрее поезда, и на нас обрушился адский шквал огня и снарядов.

Наконец, поезд остановился, и нам крикнули: «Всем бежать из вагонов!» Мы выскочили на насыпь и побежали кто куда. Внизу был жидкий перелесок из кустов и невысоких деревьев. Я видела, как мальчик, бегущий впереди меня, упал, и из его головы брызнул фонтан крови. Летчик пошел на снижение, он расстреливал нас почти в упор. Я даже видела его улыбку и глаза за большими очками.

Бомбежка и обстрел кончились. Стало тихо. Те, кто уцелел, стали медленно подниматься по насыпи к поезду. Но поезд ушел. И мы, дети, человек пятнадцать, и двое взрослых (они несли малышей, время от времени передавая их более старшим подросткам), пошли по шпалам в том направлении, куда двигался наш состав. Шли мы очень долго и дошли до станции, где стояли поезда с солдатами. Они посадили нас к себе в вагон, и мы догоняли наш состав с эвакуированными ленинградскими детьми.

До Казахстана мы добирались несколько месяцев. По дороге несколько ребят умерли.

Как только была прорвана блокада, за нами приехала мама и увезла нас обратно в нашу квартиру. Но голод продолжался.

Я помню, как в 1944 году по улицам уже освобожденного Ленинграда шли пленные немцы. Мы стояли и смотрели, как они идут. Это зрелище тоже ужасное: их головы и лица были замотаны каким-то тряпьем. Но мне их не было жалко. Не было! Хотя некоторые женщины и жалели их, но мне их было не жалко.

Помню день окончания войны. Трудно это описать, потому что мы испытывали смешанные чувства. С одной стороны, это была огромная радость, а с другой — рыдания, скорбь. Потери, потери…

Мы понимали, что война окончена. Но этот страшный груз пережитого забыть невозможно: холод, голод, уничтожение твоих близких. Когда ты выходишь из квартиры, а на пороге на лестнице лежит человек — и это мальчик из старшего класса, и зовут его Вовка Силин… И в руках у него был зажат кусочек хлеба. Чтобы такое понять, нужно это увидеть и пережить самому…

Но, конечно, когда закончилась война, ликование было беспредельным. Незнакомые люди обнимались, целовались, бросались в объятия друг друга. Прыгали и кричали: «Конец войны! Конец войны!»

Мы научились ненавидеть. Но еще не научились прощать.

Во время блокады мы, ленинградцы, превратились в удивительный феномен. Мы так объединились, что стали одним целым. В отношениях между людьми не было злости, недоброжелательства. В адских условиях блокады проявились лучшие человеческие качества: дружба, милосердие, стремление облегчить страдания другого. Качества, которые в сытой жизни, полной удовольствий, соблазнов и всяческих мелочей, редко проявляются. Опыт ленинградской блокады напоминает нам, как важно бережно относиться к ближнему, как важно отвечать за каждое свое слово и поступок. Ведь все может повториться.

Во время блокады мы были как монолит. Наше внутреннее сопротивление нельзя было сокрушить. Думаю, только это и спасло Ленинград.